Considerações

O Correio Braziliense e os “patriotas”

O jornal Correio Braziliense surgiu em Londres no dia 1º de junho de 1808. Desde a sua fundação e durante todo o tempo em que existiu, foi dirigido e redigido em português por Hipólito José da Costa, nascido em 1774 na Colônia do Sacramento, na época sob o controle português. Contudo, desde os primeiros anos do século XIX, seu editor vivia exilado na capital inglesa por ter enfrentado problemas em Portugal, onde foi detido e julgado sob a acusação de ser “pedreiro livre” – maçom.

Após ter fugido da prisão encontrou abrigo, na condição de estrangeiro residente, no reino liberal de Sua Majestade britânica sob a proteção de um dos filhos do rei Jorge III. Na tipografia do Sr. W. Lewis, na Rua Paternoster-Row, passou a imprimir regularmente o Correio Braziliense visto por estudiosos como o primeiro jornal brasileiro sem censura régia e independente. Também conhecido como Armazém Literário, enquanto circulou somou 175 números.

Por meio das suas palavras, registradas no primeiro número (junho de 1808), descreve o papel que desempenhava: “Ninguém mais útil que o jornalista, aquele que se propõe mostrar, com evidência, os acontecimentos do presente e aclarar as sombras do futuro”. Argumentava que havia decidido lançar “esta publicação (...) dada a dificuldade de publicar obras periódicas no Brasil, já pela censura prévia, já pelos perigos a que os redatores se exporiam, falando livremente das ações de homens poderosos”. Tal qual outras publicações editadas fora dos seus países entrava furtivamente no Brasil. Naquela época, o noticioso, mesmo não reunindo um grande número de leitores por circular na clandestinidade ou por não existir no Brasil um número expressivo de letrados, manifestava-se criticando a monarquia portuguesa.

Editado fora do domínio ibérico, o Correio Braziliense era um veículo que delineava possibilidades quanto a futuras políticas a serem colocadas em prática nas terras coloniais. Especialmente diante da conjuntura imposta no Velho Continente por Napoleão Bonaparte, que adotara medidas como o Bloqueio Continental em 1806, e, mesmo depois, em 1814, quando o Congresso de Viena esteve reunido para restaurar os princípios de legitimidade das monarquias europeias.

Observa o historiador Nélson Werneck Sodré que “o jornal de Hipólito, (...), destinava-se a conquistar opiniões; esta era a sua finalidade específica”. Mensal e regularmente, suas páginas apregoavam um cardápio de notícias como aquelas que abordavam fatos recentes da administração lusa. Mesmo sendo editado em Londres, seus números eram lidos pelos ministros e secretários do reino português. Diante dessa posição não é complicado entender a perseguição promovida pelas autoridades lusas ao Correio Braziliense. Documentos informam que essa ação partia menos de D. João e mais dos seus subordinados. Consta, inclusive, que as críticas mais efetivas poupavam a figura do Príncipe Regente.

No início do século XIX, os periódicos, já solidificados como meio de informações científicas e artísticas, passam a veicular opiniões quanto a projetos políticos favorecendo uma difusão veloz das ideologias. Tal disseminação também era promovida pelos que, à beira do cais, leitores ou não, ouviam e repassavam rumores e boatos que atracavam nos portos conduzidos por alguma embarcação que cruzara o Atlântico.

Historiadores analisam que esse era um processo em curso, pois desde os anos finais do século XVIII estava em andamento uma politização nos espaços públicos da América portuguesa. Situação acentuada em 1808, quando da transferência da Corte para o Brasil. Essa politização encontrou um ambiente favorável Pernambuco, rompendo por 74 dias com a ordem vigente. A quebra definitiva seria efetivada em 1822, contendo, segundo os historiadores Mary Del Priore e Renato Venâncio, a “forte marca regional” deixada pela Revolução Pernambucana de 1817.

Nesse ano, inquietações se espalhavam por todos os lados. Não apenas entre os pernambucanos fervilhavam ideias distintas evidenciadas por meio de palavras, ações, intrigas e contrariedades. Praticamente toda a América espanhola estava em guerra contra a metrópole, buscando conquistar a independência política. Quanto à América controlada pelos portugueses, somavam-se os problemas interligados, por exemplo, à política externa joanina em disputa (nada recente) pela região platina.

Os conflitos violentos, a convocação de tropas para compor as forças luso-brasileiras e o esforço de guerra que resultaram na invasão e ocupação da terra (convertida em Província Cisplatina e incorporada ao Brasil até 1827) deixaram inúmeros rastros. Entre eles, um recrudescimento na cobrança de impostos que quitassem ou minimizassem as despesas relativas à contenda. Descontentamentos, hostilidades e desacertos espalharam-se pelo território colonial português.

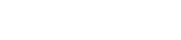

Em Pernambuco, muitos se posicionaram contrários à manutenção dos vínculos com a Metrópole. O resultado? O movimento iniciado em março de 1817. As primeiras notícias da revolução assim como as repercussões na Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará seriam divulgadas pelo Correio Braziliense em maio, na edição de número 108. Na tiragem seguinte, com mais informações, o jornal ampliou o noticiário. Reproduziu manifestos e decretos do Governo Provisório, além de publicar documentos e discursos proferidos pelos revolucionários que almejavam livrar a região das “garras do despotismo que asfixiava as esperanças”.

Nas mensagens dos revolucionários, que o jornal propalava, uma palavra era singularmente utilizada e repetida: “patriota”. O termo significava “uma identidade política nascida em Pernambuco em 1817”, de acordo com as palavras do historiador Flávio José Gomes Cabral. Além de “vós” em substituição a “vossa mercê”, o “patriota” era um defensor do regime que se instalava contrário aos abusos e excessos cometidos pelo governo metropolitano. O tratamento se inspirava nas ideias de liberdade e nacionalidade que seus líderes acreditavam possuir.

Se nos primeiros momentos Hipólito José da Costa parecia apoiar o movimento dos “patriotas pernambucanos”, essa posição não perdurou. O periódico passou a desqualificar a iniciativa em si e a opção pela república como sistema de governo. Começou a evitar utilizar o termo revolução. Diminui também a “importância do evento, igualando o cenário pernambucano a de qualquer outra capitania, ainda que passível de crítica”, de acordo com os estudos da historiadora Ana Cláudia Fernandes.

Na edição de número 111, que circulou em agosto de 1817 já com o movimento sufocado, o editor referiu-se ao final do conflito como “criminoso e imprudente” acrescentando que: “na nossa opinião, como já dissemos tenderão a demorar muito os melhoramentos necessários no Brasil”. Indícios dessa posição podem ser analisados tomando as palavras do próprio Hipólito em maio de 1811: “Ninguém deseja mais que nós as reformas úteis, mas ninguém aborrece mais do que nós, que sejam essas reformas feitas pelo povo. Reconhecemos as más consequências desse modo de reformar. Desejamos as reformas, mas feitas pelo governo, e urgimos que o governo as deve fazer enquanto é tempo, para que se evite serem feitas pelo povo”.

Com a República Pernambucana declarada, um convite foi enviado pelos “patriotas” governadores. Desejavam que Hipólito aceitasse a função de ministro plenipotenciário junto a Sua Majestade Britânica e que consequentemente buscasse o apoio desse reino europeu. O jornalista recusou. Historiadores observam que mesmo reconhecendo os graves problemas vividos pela capitania de Pernambuco, entendia que uma revolução com tal perfil subvertia a “boa ordem” e ameaçava a integridade política da Monarquia.

O papel que a publicação desempenhou na Colônia, se “cumpriu a sua finalidade doutrinária de influir na opinião, ou até que áreas da opinião influiu, são problemas mais ou menos difíceis de elucidar”, questiona o historiador Nélson Werneck Sodré. Outros consideram que o jornal entendia de forma distinta o sentido de “revolução” e que rejeitava a causa republicana advogada pelos líderes “patriotas”. Observa o historiador István Jancsó, em meio à multiplicidade de ideias (Século das Luzes) que ofertavam possibilidades de futuro, mas ainda em busca de formato político, “o Correio Braziliense tomou para si a tarefa de convencer as elites políticas (...) de que a melhor alternativa para a crise estava na união de todos em torno da reforma da Monarquia”.

Pouco tempo depois dos episódios acontecidos na capitania de Pernambuco, o periódico encerrou as suas atividades. Justamente no ano da Independência política, por ter perdido “seu sentido político”, segundo Werneck Sodré. E assim foi noticiado: “Os acontecimentos do Brasil fazem desnecessário ao redator o encarregar-se das tarefas às quais desde o início de dedicou, com o que deixará o Correio Braziliense de imprimir-se mensalmente”.

Uma capitania chamada Pernambuco

Desde o início da colonização efetiva do litoral brasileiro, promovida desde 1534 pelo rei D. João III, a partir do Sistema de Capitanias Hereditárias, Pernambuco constituiu-se numa importante região da América portuguesa. O modelo adotado por Portugal como forma de administrar o imenso território americano, baseado na grande propriedade rural voltada para a exportação, passou por inúmeras dificuldades. Os agraciados com a posse da terra precisavam enfrentar a distância considerável entre a Metrópole e a Colônia. O custo do investimento era extremamente alto e o retorno, quando havia, nada imediato. Poucas capitanias obtiveram os resultados pretendidos.

Aspectos particulares e diferenciados traçaram a história de Pernambuco. Essa capitania, tal qual a de São Vicente, prosperou mesmo enfrentando obstáculos e adversidades como as demais. Seu primeiro donatário, Duarte da Costa, conseguiu reunir um número expressivo de colonos e promoveu alianças com grupos nativos locais. Além disso, a presença de um tipo de solo fértil (massapê) favoreceu o desenvolvimento dos canaviais. Os engenhos se derramaram pela região. É importante registrar durante o reinado de D. José I, em 1759, a ação do ministro Marquês de Pombal: ambicionando centralizar e controlar a administração colonial, extinguiu as capitanias hereditárias ainda existentes. Porém, a expressão “capitania” permaneceu sendo utilizada até 1821, quando foi abolida definitivamente.

Entre os séculos XVII e XVIII, a economia açucareira pernambucana direcionada ao abastecimento do mercado externo era uma realidade e, ao lado dela, outros negócios floresciam. À estrutura das lavouras e dos engenhos conectavam-se transações lucrativas que abrangiam, por exemplo, o tráfico de escravos africanos que movimentava o porto de Recife. Historiadores consideram que por meio dessa engrenagem Pernambuco vinculava-se ao reino de Portugal e ao mundo atlântico, o que possibilitou uma importante acumulação de recursos. Essa concentração favorável provocava novos investimentos. Tal quadro, materializado na cobrança de impostos, sustentava o açúcar em posição de destaque assim como a região onde era produzido.

Porém, tal conjuntura não seria a mesma ao longo do tempo e das transformações políticas e econômicas. Muitos talvez não percebessem, conforme ensina um antigo ditado, que a moeda tem duas faces. A realidade, inúmeras vezes, também.

A moeda tem duas faces

No alvorecer do século XIX, importantes transformações estavam em curso pelo mundo. Entre elas, o poder na França conduzido por Napoleão Bonaparte, que enquanto esteve à frente do governo nos períodos conhecidos como Consulado (1788-1804), Império (1804-1815) e Governo dos Cem Dias (1815), adotou medidas que causaram impacto não apenas no seu país.

Considerado um importante estrategista militar, conduziu a política externa objetivando expandir o domínio territorial francês. A fim de alcançar tal intento, promoveu enfrentamentos militares com potências do Velho Continente – as chamadas Guerras Napoleônicas. Como consequência das vitórias obtidas, a França assumiu uma posição hegemônica na Europa continental.

Mas não em toda a Europa. Em 1805, os exércitos sob o seu comando tentaram, sem sucesso, invadir a Inglaterra. Napoleão I, experimentando uma nova estratégia para atingir o reino insular, decretou o Bloqueio Continental em 21 de novembro de 1806. Pretendendo obter resultados efetivos, proibiu a entrada de mercadorias britânicas em todo o continente. A ação teria eficácia se todos os países europeus aderissem à medida.

O imperador francês percebia que para atingir economicamente a Inglaterra, detentora de inequívoca supremacia naval, urgia que os portos, especialmente localizados na Península Ibérica ou no Império Russo, fechassem qualquer possibilidade de negócio com os navios ingleses sufocando suas relações comerciais. Nesse sentido, alguns pactos aconteceram, como os firmados na cidade de Tilsit (hoje Sovetsk), que envolveram a Rússia e a Prússia, em julho de 1807.

No intrincado jogo político da época, Portugal era um aliado tradicional do reino de Jorge III. O governo lusitano, pressionado e ameaçado por uma possível invasão francesa no seu território, decidiu colocar em prática um antigo projeto do diplomata e político português D. Rodrigo de Souza Coutinho (futuro Conde de Linhares). Ante os evidentes riscos, mas considerando a possibilidade de estabelecer, conforme registra a antropóloga Lilia Moritz Schwarcz, um “poderoso império na América do Sul, estável e duradouro”, fechou as malas, incluindo a coroa e o cetro, e mudou de endereço. A partir de então, a Corte, os servidores da Casa Real além das centenas de indivíduos que compunham a administração do Estado português residiriam no Brasil. Em terras tropicais muitos dos embarcados buscariam manter (ou até mesmo aumentar) o prestígio e as riquezas; a família real, certamente, o poder e a sobrevida.

No dia 29 de novembro de 1807, a frota levantou as âncoras do porto de Lisboa em direção à sede do vice-reinado americano, situado na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro desde 1763. O que acontecia, segundo Lilia Moritz Schwarcz, “era absolutamente novo e não tinha antecedente: a colônia transformava-se em sede da metrópole, e a sede se transformava, aos poucos, em colônia”. Alguns historiadores traduzem essa conjuntura como sendo uma inversão colonial ou metropolitana.

A partir de então, a vida da Colônia passaria por consideráveis alterações. Sua população, aqui e ali, refinou os hábitos no contato com a nobreza da Corte, com os estrangeiros, com os artistas vindos das inúmeras missões culturais e com os viajantes. Por meio desses indivíduos, procedentes de outras partes do mundo (especialmente da Europa ocidental) e pelas heterogêneas publicações que clandestinamente circulavam entre os letrados, as ideias liberais se disseminavam pelo Brasil.

Esse liberalismo cultivado, por exemplo, no interior da Maçonaria alcançou Recife, “iluminando o que seria uma ‘revolução bibliográfica’, à base de autores como Raynal, Rosseau, Voltaire”, conforme palavras da antropóloga Lilia Moritz Schwarcz. A independência dos Estados Unidos da América, com todo o seu arcabouço de conceitos, do mesmo modo arrebatou setores militares e os filhos das elites que iam estudar fora dos limites coloniais.

Quanto às lojas maçônicas, acredita-se que chegaram ao Brasil a partir do final do século XVIII. Em Pernambuco, surgiram: Patriotismo, Restauração e Pernambuco do Oriente. Historiadores informam que nelas eram irradiadas as chamadas “infames ideias francesas”. Quando os encontros secretos aconteciam, estavam presentes: párocos, militares e elementos ligados ao comércio. Registra o historiador João Cabral de Mello, que “a maçonaria de Pernambuco esteve no centro dos projetos para o novo governo da capitania, após a vitória da insurreição”.

Além da Maçonaria, os seminários (como o de Olinda) eram outros locais por onde “as abomináveis ideias francesas” circulavam contagiando os futuros religiosos e os filhos das elites que aprendiam as “primeiras letras”.

Ser amigo do rei e estar perto da Corte, instalada na cidade do Rio de Janeiro, era a realidade ou o sonho acalentado por incontáveis pessoas. Súditos que possuindo afinidades e interesses comuns estabeleciam acordos e alianças. Especialmente burocratas, comerciantes de “grosso trato” ou “a grosso” (dedicados a variadas atividades econômicas e financeiras), grandes proprietários e militares portugueses (ou naturais), estabelecidos no Centro-Sul. Empregos, negócios, títulos de nobreza, proteção e prestígio social estavam fortemente vinculados a essa convivência.

Os habitantes da sede do vice-reinado, agora cenário real, e de áreas próximas rapidamente compreenderam essa realidade. Os que puderam, dispondo de recursos, fixaram residências na proximidade do poder, tentando usufruir das vantagens tão almejadas. A permanência da família real no Brasil interessava singularmente aos setores citados. Porém, a formação dessa teia de conveniências, “interiorizando a metrópole” no dizer da historiadora Maria Odila Leite da Silva Dias, era somente um aspecto da situação. O outro, de acordo com as palavras do historiador Luiz Carlos Villalta, sujeitava as demais regiões, “convertidas em neocolônias, agora do Rio de Janeiro”.

As amplas esferas da sociedade que estavam fora do eixo Centro-Sul viam seus interesses prejudicados e relegados. Passavam por graves problemas econômicos e financeiros, em especial, o Norte e o Nordeste – regiões que atuavam com a exportação do açúcar, nesse momento em queda livre. A situação era complexa e paradoxal, pois essas regiões, mesmo afastadas do poder, tinham o ônus de sustentá-lo. Tal conjuntura era agravada pelo aumento e pela criação de novos impostos destinados a financiar as campanhas militares (como a da região do Prata) ou à manutenção da Corte no Rio de Janeiro, chamado de “nova Lisboa”. Afinal, não era nada banal (e nem barato) montar um novo aparelho do Estado português na América. Historiadores registram impostos, cobrados de Pernambuco, que financiavam, por exemplo, a iluminação dos candeeiros públicos no Rio de Janeiro, abastecidos com óleo de baleia

Maria Odila Leite da Silva Dias analisa a questão ao registrar que “a fim de custear as despesas de instalação de obras públicas e do funcionalismo, aumentaram os impostos sobre a exportação do açúcar, tabaco e couros, criando-se, ainda, uma série de outras tributações que afetavam diretamente as capitanias do Norte, que a Corte não hesitava em sobrecarregar com a violência dos recrutamentos e com as contribuições para cobrir as despesas da guerra no reino, na Guiana e no Prata. Parecia aos governadores e aos funcionários das várias capitanias a mesma coisa dirigirem-se para Lisboa ou para o Rio. Tantos interesses contrariados impeliram sentimentos de contestação que em Pernambuco desdobraram-se na Revolução de 1817.

De crise em crise

Em 1817, ocorreu em Pernambuco um movimento singular visto por historiadores como “pioneiro” naquela época. Mesmo que por tempo reduzido, seus participantes vivenciaram uma experiência “republicana e liberal”, nada convencional, enquanto vigorava nas terras coloniais americanas o poder metropolitano português. Historiadores analisam que, furtivamente, de há muito em Recife eram rascunhados contornos revolucionários.

Caminhando por esse viés, o cenário que se configurou naquela época não deve ser interpretado como um golpe de sorte ou como uma ação do acaso. Projetos vinham sendo discutidos e planejados tendo como intenção cooptar mais simpatizantes contra a coroa portuguesa. Observa o historiador Flavio José Gomes Cabral, que “a primeira insurreição republicana do país (...) antes de chegar às ruas no dia 6 de março, em casas particulares, sociedades secretas e maçonaria, realizavam-se reuniões com o objetivo de derrubar o governo”.

A Revolução Pernambucana foi uma compilação de fatos diversificados que permeavam o mundo e que influenciavam as populações, desde o final do século XVIII. E motivos não faltavam. O ano de 1816 foi especialmente grave e problemático para os produtores de algodão e de açúcar nordestino. Em 1815, com a queda do Império Napoleônico, o mercado que abrangia a compra e venda do algodão voltou a operar incluindo os produtores internacionais. Pernambuco tentou manter suas operações como antes, sem sucesso. A concorrência acirrada resultou na queda do preço do produto no mercado externo. As exportações diminuíram e os lucros acompanharam a tendência.

Circunstância análoga enfrentou o açúcar produzido nos engenhos pernambucanos. Cenário agravado pelas secas de 1808 e 1809 (sobretudo naquela região) e a de 1816 que impactou a produção. Diversos problemas vieram acentuar as incertezas. Se por um lado, prosseguia a queda no valor cobrado pelo açúcar e pelo algodão, por outro, inversamente, ascendia o preço dos escravos.

As adversidades e os prejuízos elevavam as inquietações e as desavenças no interior da sociedade pernambucana. Proprietários de escravos e de terras, em extrema dificuldade, contratavam empréstimos com os grandes comerciantes portugueses. Muitos se perguntavam: como saldar as dívidas e como dividir os prejuízos?

A severa estiagem e o abandono gradual das lavouras, voltadas para abastecer o mercado interno, produziam mais efeitos negativos. Em meio a acentuada falta de mantimentos, o governo pernambucano importou gêneros alimentícios de outras regiões. Itens habituais na mesa da população, como o milho, a mandioca e o feijão sofreram acréscimos importantes.

Pontos de tensão social concentravam-se naqueles que haviam perdido suas terras no campo, ou nos indivíduos despossuídos que há muito (ou desde sempre) viviam em condições incertas. A seca deslocou do sertão rumo a Recife indivíduos famintos sem presente e sem futuro. Essa onda migratória aumentava a população carente que circulava pelos espaços da capital pernambucana.

A insuficiência de víveres e a multiplicação nos preços impactavam de modo diferenciado as pessoas, resultado da desigualdade de acesso às formas de sobrevivência. Historiadores consideram que mesmo em anos em que não aconteceram fenômenos naturais, os desvalidos subsistiam (quando sobreviviam) precariamente: fragilizados e marginalizados eram sensíveis a manifestações de rebeldia.

Por outro lado, somavam-se descontentamentos com a política de favorecimento adotada por D. João que atingia os militares de origem brasileira, ditos naturais. O serviço das armas nesse período, informa o historiador Wanderson Édipo de França, “se apresentava como uma tarefa bastante profícua. Isso porque no âmbito militar também atuavam indivíduos que buscavam edificar sua liberdade, se inserir socialmente, ter acesso à cidadania, reivindicar seus direitos e, sobretudo, lutar por melhores condições de vida”.

O príncipe regente, almejando guarnecer as cidades e diante das questões ligadas à política externa, necessitava dispor de tropas militares regulares. Assim, trouxe de Portugal um séquito marcial, que somado aos combatentes que existiam no Brasil comporia as forças pretendidas e indispensáveis. Porém, reservava os postos de altas patentes para os portugueses. Muitos dos insatisfeitos nascidos em Pernambuco eram descendentes da chamada “nobreza da terra”. O setor formado pela elite canavieira participou da expulsão dos holandeses (1654), da Guerra dos Mascates (1710/1711), e, por isso, considerava justificado o sentimento antilusitano que se disseminava por Pernambuco.

Na emergência desse pensamento, os portugueses eram “acusados de monopolizar os melhores empregos civis e militares, os maiores proventos e tudo mais de bom da terra”, de acordo com a citação feita pelo historiador Luiz Carlos Villalta.

Mais que (apenas) uma conspiração

Conspirar em Pernambuco não era propriamente uma novidade. Em 1801, influenciados pelos ideais republicanos, os irmãos Cavalcanti, proprietários do engenho Suassuna, lideraram uma trama para elaborar um projeto de independência. Os envolvidos foram denunciados e presos e, mais tarde, libertados por falta de provas. O sentimento antilusitano, portanto, estava presente na capitania pernambucana onde a metrópole portuguesa efetivara os passos iniciais da colonização.

No alvorecer do século XIX, essas terras eram atingidas pelos problemas que envolviam setores produtivos do açúcar e do algodão. Uma situação convulsionada pelas secas que impactavam as camadas mais pobres da população desdobrando-se em miséria e fome. Multiplicavam-se as inquietações e os descontentamentos; tumultos se espalhavam pelas ruas do Recife. A capitania, antes próspera, vivia então dias sombrios – terreno fértil para insatisfação de várias camadas sociais. Segundo o historiador Ilmar Rohloff de Mattos, “o desejo de independência definitiva de Portugal era profundo”.

Ampliava-se o sentimento de que os portugueses da “nova Lisboa” exploravam e oprimiam os “patriotas” pernambucanos. Francisco Muniz Tavares, ordenado sacerdote em 1816, destacada figura da sociedade e personagem revolucionário, assim se referiu a D. João: “Porquanto que culpa tiveram estes de que o príncipe de Portugal sacudido da sua capital pelos ventos impetuosos de uma invasão inimiga, saindo faminto entre os seus Lusitanos, viesse achar abrigo no franco e generoso continente do Brasil, e matar a fome e a sede na altura de Pernambuco, pela quase divina Providência e liberalidade de seus habitantes! (...) Mas o espírito do despotismo e do mau conselho recorreu às medidas mais violentas e pérfidas que podia excogitar o demônio da perseguição. Recorreu ao meio tirano de perder patriotas honrados e beneméritos da pátria, de fazê-la ensopar nas lágrimas de miseras famílias, que subsistiam do trabalho e socorros dos seus chefes, e cuja perda arrastava consigo irresistivelmente a sua total ruína”.

Aos poucos, o calor das discussões e das contestações contra o que os pernambucanos entendiam como sendo “opressão portuguesa” amadurecia. Também proliferava o sentimento de patriotismo, a ponto de substituírem nas missas o vinho pela aguardente e a hóstia feita de trigo por outra de mandioca, como meio de marcar uma identidade local e particular. Inflamando a população, já com o conflito tomando as ruas de Recife, circularam versos atribuídos a Frei Caneca (Joaquim da Silva Rabelo), um dos envolvidos na Revolução de 1817: “Quando a voz da Pátria chama./ Tudo deve obedecer;/ Por ela a morte é suave,/ Por ela cumpre morrer./ O patriota não morre,/ Vive além da eternidade;/ Sua glória, seu renome/ São troféus da humanidade”.

A Revolução Pernambucana é vista por historiadores como mais que (apenas) uma conspiração, por ter tomado o poder e por contar no jogo político com a participação de indivíduos despossuídos. E se a República Pernambucana não saiu vitoriosa, realizou, embora que fugidiamente, uma possibilidade de independência. As tentativas anteriores, a partir do êxito da repressão, fracassaram: as Conjurações de 1789, em Minas, e de 1798, na Bahia. Movimentos que traziam projetos diferentes de Brasil, ou melhor, para Minas e Bahia.

Uma possibilidade de independência

Em Pernambuco, o ambiente prosseguia tenso agravado pela má fama atribuída ao governador Caetano Pinto Montenegro – “Caetano no nome, pinto na falta de coragem, monte nas alturas e negro nas ações”. Contudo, alguns o consideravam um “varão probo, iluminado e prudente” por reconhecer, diferentemente daqueles que ocupavam o mesmo cargo, “os limites da sua autoridade”. Possivelmente o juízo desfavorável estivesse vinculado ao somatório de impostos destinados à manutenção da Corte no Rio de Janeiro e às guerras que nortearam, durante um tempo, a política externa do príncipe regente em terras tropicais.

Rumores subiam e desciam as ruas de Recife dando conta de uma possível trama. Falava-se abertamente contra o governo. O alvoroço dos descontentes crescia e o contorno de uma revolta desenhava-se no horizonte. No primeiro dia do mês de março de 1817, o governador recebeu uma denúncia feita ao desembargador de Relação da Bahia, José da Cruz Ferreira. Acautelado, pois conhecera em 1814 um projeto reprimido de “sedição das gentes de cor”, Montenegro, que administrava Pernambuco desde 1804, dirigiu uma proclamação à população. Exigiu obediência à monarquia, e paz entre os brasileiros e reinóis, relembrando que todos eram súditos do mesmo monarca. Supôs que manteria a situação sob controle. Não foi o que aconteceu. Como suas determinações não tiveram eco e temendo o agravamento do cenário, deliberou que as fortificações de Recife permanecessem em alerta.

Na manhã do dia 6, providenciou medidas repressivas: convocou um Conselho de Guerra reunido no Forte das Cinco Pontas, expediu ordens de prisão direcionadas a indivíduos vistos como “suspeitos”; civis foram detidos. Porém, quando tal ação se dirigiu aos militares, o tumulto configurou-se. O capitão José de Barros Lima (conhecido como Leão Coroado) ao receber voz de prisão reagiu, matando o oficial comandante do forte – o português Joaquim Barbosa de Castro.

Recife era um barril de pólvora. O movimento ganhou as ruas e o governador temendo pelo seu destino, abrigou-se no Forte do Brum. Ali, acatou as ordens dos revolucionários abandonando o governo e seguindo em uma embarcação rumo à Corte no Rio de Janeiro.

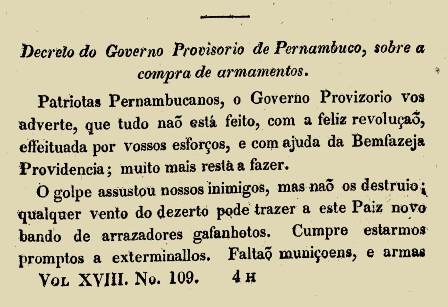

A revolução contava com a participação de diferentes setores da população. Entre eles, estavam as camadas mais humildes gravemente atingidas pelas crises. Também integravam a trama: militares, juízes, proprietários rurais, comerciantes, artesãos e um número expressivo de sacerdotes (proprietários de terras). Essa participação levou o movimento a ser identificado como a “revolução dos padres”.

Adiante, quando a devassa foi instalada, tais religiosos seriam duramente acusados e punidos. Uns, por frequentarem a maçonaria, por aliciarem os jovens em suas aulas ou por serem “declamadores” (falavam nos púlpitos contra El-Rei). Outros, “como o padre José Martiniano de Alencar, por terem colaborado ativamente com o governo revolucionário, servindo de emissários no interior ou em outras províncias, e, finalmente, alguns como Frei Caneca, envolvido em 1824 numa nova conspiração, acusados de ‘guerrilheiros’”, de acordo com a historiadora Emília Viotti da Costa.

As lideranças instauram um Governo Provisório, composto por cinco integrantes da elite local. Foi promulgada uma Lei Orgânica, possivelmente de autoria de Joaquim da Silva Rabelo, popularmente conhecido como frei Caneca. As normas foram enviadas a todas as câmaras das comarcas pernambucanas, determinando o regime republicano. Estabelecia a igualdade de direitos, a tolerância religiosa (embora adotasse a religião católica romana), a liberdade de imprensa e de consciência, sem, contudo, versar sobre a questão da escravidão.

A lei vigoraria até que, dentro de um ano, acontecessem eleições e se organizasse o parlamento responsável por votar uma Constituição do Estado, que teria como modelo, segundo Emília Viotti da Costa, “as constituições francesas de 91, 93 e 95”. O rico negociante francês Louis- François Tollenare, que veio para o Brasil tratar do comércio do algodão e que, à época, estava em Pernambuco, efetivou diversos registros sobre os acontecimentos. Criticando a ideologia que orientava os revolucionários, observou que o credo que seguiam estava “hoje desacreditado entre nós da filosofia do século XVIII”.

Na Lei Orgânica, de acordo com o ponto de vista das lideranças de 1817, o conceito de cidadania era bastante particular, pois não alcançava a população como um todo. Analisa o historiador Flávio José Gomes Cabral, que a escolha “por um modelo republicano em detrimento de uma monarquia constitucional parecia melhor se encaixar aos ideais locais, uma vez que esta apresentava pressuposto unitário, enquanto aquela tinha objetivos regionais unindo províncias do Nordeste sob uma forma federalista”.

A lei ainda determinava, quanto aos estrangeiros estabelecidos na região, que, se aderissem ao movimento, seriam considerados “patriotas”. Aliás, os termos “pátria” e “patriota” teriam uso frequente e registro em documentos: pelo simbolismo ou pelo sentido que ganharam como forma de indicar uma identidade política regional.

Além desses aspectos, os tributos que oneravam os gêneros de primeira necessidade seriam abolidos. Uma bandeira própria foi criada e consagrada no dia 2 de abril de 1817. Missões diplomáticas seriam enviadas para o exterior a fim de conseguir apoio e auxílio, como a conduzida pelo negociante Antônio Gonçalves da Cruz, conhecido como “Cabugá”.

Cabugá. Uma missão perdida?

O governo republicano que se estabelecera em Pernambuco encontrou percalços diversos. Entre eles, a falta de víveres que se agravada a cada dia. Era preciso agir rapidamente, estabelecendo acordos comerciais, além dos diplomáticos, que consolidassem a legitimidade do movimento. Os revolucionários ambicionavam que os futuros aliados internacionais reconhecessem o novo regime, firmando compromissos de negócios e de tratados.

Com essa intenção, despacharam emissários rumo à Argentina e à Inglaterra buscando obter a adesão de Hipólito José da Costa, editor do jornal Correio Braziliense. Para os Estados Unidos da América, país que os revolucionários admiravam devido à experiência política que culminara na independência, enviaram Antônio Gonçalves da Cruz, conhecido como Cabugá.

Era um comerciante abastado e viajado, que dominava fluentemente o idioma francês e inglês. Nos derradeiros anos do século XVIII, visitou diversos países europeus onde tomou ciência do ideário que conduziu a revolução americana (1776) e a francesa (1789). Nomeado pelo Governo Provisório como embaixador, partiu de Pernambuco em março de 1817 desembarcando em Boston dois meses depois. Sua missão incluía: costurar alianças, adquirir alimentos, comprar armas e munições (artigos raros e caros), recrutar soldados dispostos a lutar pela causa e obter o reconhecimento formal da soberania da nova república.

Historiadores consideram que o governo pernambucano não dava como certo o apoio norte-americano, que frequentemente optava pela neutralidade sobre questões separatistas oriundas das regiões controladas por Portugal e pela Espanha. Preferiam equacionar seus interesses políticos e econômicos evitando hostilidades.

Não existe um consenso por parte dos pesquisadores quanto ao resultado prático da missão de Cabugá. Há os que a avaliam como frustrada ou insignificante – uma viagem perdida por não ter obtido o reconhecimento pretendido. De todo modo, a missão apresentou “pela primeira vez ao mundo um Brasil não português, amotinado e republicano”, conforme registra o historiador Flávio José Gomes Cabral.

É pertinente registrar que esse assunto abasteceu o noticiário de jornais norte-americanos como o Boston Daily Advertiser e The Philadelphia Aurora. Eram publicações que, decerto, internacionalizavam o movimento pernambucano autodenominado liberal. Historiadores consideram que essa exposição foi um passo a ser completado em 1822.

Um movimento nem tão liberal: as contradições

Com a situação controlada pelos revoltosos, festejos se espalham por Recife. Sinos das igrejas repicavam e as casas se iluminavam. O movimento seguiu em frente, avançando pelo sertão e estendendo-se pela Paraíba e pelo Rio Grande do Norte. Para o historiador Bóris Fausto, “o desfavorecimento regional, acompanhado de um forte antilusitanismo, foi o denominador comum dessa espécie de revolta geral de toda a área nordestina”.

Pesquisadores avaliam que a revolta pretendia a sublevação geral do Brasil. Consta, inclusive, que Antônio Gonçalves Cruz, o Cabugá, ao buscar o apoio das autoridades norte-americanas apresentou a bandeira da revolução, informando que as estrelas presentes no estandarte representavam Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Novas estrelas seriam inseridas em torno do arco-íris quando todo o Brasil aderisse à confederação.

Uma vez efetivado o movimento, a realidade, pontuada de significativas contradições, talvez não correspondesse à expectativa de muitos. Até porque, as diferentes esferas sociais pernambucanas não tinham os mesmos objetivos e muito menos as mesmas expectativas. Os atraídos pelo liberalismo, defensores do livre comércio e da extinção do monopólio, pensavam que com a mudança de governo seus interesses seriam priorizados. Os que abraçavam a revolução por convicção ideológica pretendiam encontrar espaço e reconhecimento para disseminar os ideais de liberdade. As camadas mais desvalidas faziam uma leitura particular e própria da situação em que se encontravam, assoladas pela fome, pelo alto preço dos víveres e pelo peso dos impostos.

De acordo com documentos da época, são descritos como “cabras, mulatos e crioulos” de “diversas cores, sem ao menos um calçado e quase sem uma roupa que minimamente os vestissem”. Para esses personagens, quando o movimento foi contido a reprimenda chegou violenta.

Contudo, liberdade e cidadania não seriam práticas adotadas pelo governo que se dizia liberal. Governo que optou pela permanência da escravidão ou, como na época, alguém declarou: “essa questão fica para depois”. As elites agrárias podiam até se posicionar anticolonialistas ou liberais. Porém, tais olhares não incluíam o antiescravismo. Tal posição não era válida apenas em Pernambuco, mas em todo o Brasil. Boa parte dos proprietários de escravos e de terras que apoiaram a revolução, tencionando manter seus privilégios, desejava a permanência da ordem escravista. Até porque, quando a ideia de acabar com a escravidão passou a ser ventilada, esses setores ameaçaram retirar o apoio atribuído ao movimento.

Motivo de o assunto ter permanecido intocado pelo governo “patriota”, confirmado por um manifesto que dizia: “Patriotas Pernambucanos! A suspeita tem se insinuado nos proprietários rurais: eles creem que a benéfica tendência da presente liberal revolução tem por fim a emancipação indistinta dos homens de cor e escravos. (...) Patriotas, vossas propriedades, ainda as mais opugnantes ao ideal de justiça, serão sagradas; o Governo porá meios de diminuir o mal, não o fará cessar pela força. Crede na palavra do governo, ela é inviolável, ela é santa."

Quando as lideranças de 1817 falavam repetidamente em liberdade, referiam-se ao fim da dominação portuguesa senão da colônia, pelo menos do Nordeste, porque a trama alastrou-se atingindo Alagoas, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Nesse contexto, o que existiu foi uma cidadania limitada que fazia todo sentido para a camada de poderosos fazendeiros nordestinos. Inúmeros historiadores avaliam que esse ponto ocasionou o afastamento desses setores que, com a revolução em curso, mudaram de posição. Passaram a apoiar as forças militares encarregadas da repressão oficial

Naquela época, de algum modo, a não cidadania de muitos sustentava a cidadania de poucos. No olhar do historiador José Murilo de Carvalho, a força da escravidão era tão grande “que os próprios libertos, uma vez livres, adquiriam escravos”. Na lógica do tempo, são indícios de que a escravidão dava sentido à cidadania. Quando um ex-escravizado comprava um escravizado pretendia deixar claro que ele próprio “estava um patamar acima do cativo”. Se isso apenas talvez não o fizesse cidadão, era uma forma de distingui-lo socialmente.

A repressão

A notícia da instalação de um governo republicano em Pernambuco alcançou a cidade do Rio de Janeiro, sede do governo português. Obviamente a situação produziu extrema apreensão nas autoridades reais. O príncipe regente D. João, preocupado com a ameaça que se configurava à união do Império, exigiu ações efetivas. Os revoltosos, mesmo tendo ocupado os principais centros urbanos, como Recife e Olinda, e avançado pelo sertão, não conseguiram controlar totalmente a capitania.

Quase que imediatamente teve início a repressão violenta. Por terra e por mar, forças militares dirigiram-se para a região. As lideranças “patriotas” tentaram reagir sem sucesso. Aos poucos, as fortificações foram sendo tomadas. Após 74 dias de existência, o governo provisório republicano, percebendo que não tinha como superar as tropas oficiais bem aparelhadas, se rendeu em 20 de maio. Os governos da Bahia e do Ceará participaram da repressão, prendendo os revoltosos que para lá se dirigiram buscando adesão ao movimento.

Para o governo português, a punição deveria ser exemplar a fim de desarticular ações semelhantes. As penas foram severas e cumpridas em prisões da Bahia. As condenações à morte por enforcamento aconteceram com grande formalismo, chamando a atenção da população. Após o enforcamento, o corpo do réu era esquartejado e cabeça e mãos colocadas em locais visíveis, para servir como exemplo. Entre os condenados, estavam os padres Miguelinho (Miguel Joaquim de Almeida e Castro) e Pedro de Souza Tenório.

Em 1818, por ocasião da aclamação do rei D. João VI, foram ordenados o encerramento da devassa, a suspensão de novas prisões e a libertação dos prisioneiros sem culpa formada. Continuaram, entretanto, presos na Bahia os implicados que já se encontravam sob processo, e assim permaneceram até 1821, quando foram postos em liberdade. Entre eles, estavam o ex-ouvidor de Olinda, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, os padres Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo (Frei Caneca) e Francisco Muniz Tavares.

Conclusões

“Um horizonte de possibilidade em expansão”

Segundo o historiador João Paulo Garrido Pimenta, a Revolução Pernambucana, apesar de ter sido desarticulada pelas autoridades portuguesas, “ofereceu a prova mais inequívoca de que os temores de convulsão da América portuguesa, sentidos, aventados e administrados pela Corte do Rio de Janeiro desde 1808, não eram tão somente fantasmas criados pela observação da infeliz realidade dos domínios espanhóis na América“. O autor sinaliza que os vários movimentos que buscavam a emancipação política na América espanhola, nos oitocentos, tal qual os fatos que aconteciam na América controlada pelos portugueses são partes de um mesmo processo. Isso significa que a “história do Brasil nunca foi uma história isolada do contexto latino-americano”.

Outros estudiosos do tema consideram que de fato a revolução protagonizada pelos pernambucanos representou um passo importante em direção ao processo de emancipação política do Brasil. Simbolicamente, foi a tentativa mais radical que a monarquia portuguesa enfrentou até aquele momento, deixando visíveis situações, particularmente no Nordeste, como “o antagonismo entre colonizados e colonizador, personificado nas figuras do brasileiro e do português, e a oposição entre Colônia e Metrópole”, de acordo com Luiz Carlos Villalta.

Quando o olhar desliza na direção do passado, repetidamente configura-se o presente, diante dos incontáveis desafios que a sociedade humana, como a de Pernambuco daquela época, enfrentou e enfrenta. Quanto ao futuro, perspectivas e oportunidades ganharam uma tradução bastante singular por meio do pensamento do físico Stephen Hawking. No livro O Universo numa Casca de Noz, ele trata dos infindáveis desafios que homens e mulheres encaram em viagem contínua, e cujo final não está à vista.

Para Hawking, de acordo com “o velho ditado, é melhor viajar com esperança do que chegar. Nossa busca de descobertas alimenta a nossa criatividade em todos os campos (...). Se chegássemos ao fim da linha, o espírito humano definharia e morreria. Mas não creio que um dia sossegaremos: aumentaremos em complexidade, se não em profundidade, e seremos sempre o centro de um horizonte de possibilidade em expansão”.

Reflexões

A multidão dos “figurantes mudos”

Nem sempre é uma tarefa simples aprofundar as pesquisas relativas a movimentos que contaram com a participação popular, nos seus diferentes momentos e acepções, como o que aconteceu em Pernambuco, no ano de 1817. Especialmente, se o objetivo for o de identificar a participação, os motivos e o grau de envolvimento daqueles que os estudiosos nomeiam como “pessoas comuns”. Historiadores consideram que a participação popular, se era estimulada, também era fonte de inquietude. Temia-se que a ordem social pudesse ser quebrada e que a situação fugisse do controle das lideranças.

Os documentos disponíveis nas suas formas mais variadas, informando a participação desses setores, geralmente são registros produzidos por letrados do período. Nesses grupos, incluem-se as autoridades governamentais, os juízes, integrantes das forças policiais e militares e, em alguns casos, os jornalistas como Hipólito José da Costa no seu Correio Braziliense.

Assim, no caso de serem analisados textos escritos correspondentes, por exemplo, aos primeiros lustros do século XIX, há necessidade de realizar uma leitura atenta e cuidadosa. Geralmente tais narrativas refletem o olhar e o entendimento dos representantes das autoridades constituídas. Podem comprometer ou dificultar o “seu fiel relato; sua ficção mentirosa; e sua explicação erudita”, conforme observa o historiador Ilmar Rohloff de Mattos.

A palavra “povo” recebeu ao longo do tempo conceitos variados, alterando-se diante das transformações vividas pelas sociedades. Para o historiador Jacques Le Goff, representa “tudo aquilo que não é intelectual, erudito, científico, racional, nobre etc”. No alvorecer dos anos oitocentos, a visão não era a mesma de hoje, embora permaneçam contrastes entre as classes populares e as elites.

Se povo é sinônimo de indivíduos de vida simples, ou não, como protagonistas inquietos no calor dos acontecimentos frequentemente eles se manifestaram. Buscaram ser ouvidos. Questionaram a política vigente e o ordenamento da sociedade em que viviam. Os envolvidos na Revolução Pernambucana de 1817 não foram espectadores desatentos, indiferentes à realidade que os cercava. Foram agentes em meio a ações e reações, que precederam o Sete de Setembro.

Construir uma narrativa histórica a partir de escolhas, fora do ponto de vista do poder, quando o passado se faz presente, possui sentido e direção, se mergulharmos nas palavras do historiador Sérgio Buarque de Holanda: “estudar o passado de um povo, de uma instituição, de uma classe, não basta aceitar ao pé da letra tudo quanto nos deixou a simples tradição escrita. É preciso fazer falar a multidão imensa dos figurantes mudos que enchem o panorama da História e são muitas vezes mais interessantes e mais importantes do que os outros, os que apenas escreveram a História”.

Jeanne Abi-Ramia é professora de História e consultora da série de TV O Mochileiro do Futuro.

Bibliografia:

Artigos e publicações

CABRAL, Flávio José Gomes. A República de Pernambuco. Disponível em http://www.revistadehistoria.com.br/secao/artigos/a-republica-de-pernambuco. Acesso em 12/09/2016.

CABRAL, Flávio José Gomes. A Divulgação da Revolução de 1817 entre os Pernambucanos e na Imprensa Norte-Americana. Disponível em http://www.snh2015.anpuh.org/resources/anais/39/1426012588_ARQUIVO_FlaviojoseGomesCabral.pdf. Acesso em 28/09/2016.

CABRAL, Flávio José Gomes; RIBEIRO, Gustavo dos Santos. A Missão Cabugá nos EUA: Uma Página Da Revolução Pernambucana de 1817. Disponível em http://www.unicap.br/coloquiodehistoria/wp-content/uploads/2013/11/5Col-p.191-200.pdf. Acesso em 12/08/2016.

CARVALHO, José Murilo de; BASTOS, Lúcia; BASILE, Marcello (org.). Às Armas, Cidadãos: Panfletos Manuscritos da Independência do Brasil (1820-1823). Disponível em https://books.google.com.br/books?id=RC0CBQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Armas,+cidadãos:+panfletos+manuscritos+da+independência+do+Brasil+(1820-1823).&hl=pt. Acesso em 27/09/2016.

FAGUNDES, Joaquim Roberto. Um Comerciante de Grosso Trato em Guaratinguetá-1827. Disponível em http://valedoparaiba3.com/nossagente/estudos/ocomerciante.pdf.

FERNANDES, Ana Cláudia. A revolução de Pernambuco nas páginas do Correio Braziliense e do Correo del Orinoco: linguagens, conceitos e projetos políticos em tempos de independência (1817- 1820). Disponível em http://www.revistas.usp.br/alb/article/view/11714/13487. Acesso em 12/09/2016.

FRANÇA, Wanderson Édipo de. Gente do Povo em Pernambuco: da Revolução de 1817 à Confederação de 1824. Disponível em http://www.revista.ufpe.br/revistaclio/index.php/revista/article/viewFile/547/437. Acesso em 13/09/2016.

GALVÃO, Walnice Nogueira. Presença da literatura na obra de Sérgio Buarque de Holanda. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142001000200024. Acesso em 12/09/2016.

HAWKING, Stephen. O Universo numa casca de noz. Disponível em https://books.google.com.br/books?id=NXxVCwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=o+universo+numa+casca+de+noz&hl=pt-BR&sa=X&redir_esc=y#v=onepage. Acesso em 15/09/2016.

JANCSÓ, István; SLEMIAN, Andréa. Hipólito e seu jornal. Correio Braziliense, um caso de patriotismo imperial. Disponível em http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/alm290720032.htm. Acesso em 14/09/2016.

MELLO, João Cabral de. Dezessete: a Maçonaria dividida. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/topoi/v3n4/2237-101X-topoi-3-04-00009.pdf. Acesso em 25/09/2016.

PIMENTA, João Paulo. Tempos e espaços das independências: a inserção do Brasil no mundo ocidental (c.1789- c. 1830). Disponível em http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/46004144/Tempos_e_espacos_das_independencias.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=147. Acesso em 14/09/2016.

VILLALTA, Luiz Carlos. Pernambuco, 1817, “encruzilhada de desencontros” do Império luso-brasileiro. Notas sobre as ideias de pátria, país e nação. Disponível em http://www.estacaodosaber.art.br/doc/revolucao.pdf. Acesso em 25/09/2016.

Livros

ABI-RAMIA, Jeanne; SANDOVAL, Alexandre. Mestre do Tempo. Rio de Janeiro: Empresa Municipal de Multimeios, 2011.

CALMON, Pedro. História do Brasil na Poesia do Povo. Rio de Janeiro: Edições Bloch, 1973.

DIAS, Maria Odila Leite da Silva. A Interiorização da Metrópole e Outros Estudos. São Paulo: Alameda Casa Editorial, 2005.

FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: EDUSP, 1998.

HOLANDA, Sérgio Buarque de (coord.). O Brasil Monárquico: O Processo de Emancipação. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1969.

HOLANDA, Sérgio Buarque de (coord.). O Brasil Monárquico: Reações e Transações. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1969.

MATTOS, Ilmar Roholoff de (org.). Ler e escrever para contar: documentação, historiografia e formação do historiador. Rio de Janeiro: ACCESS Editora, 1994.

MOTA, Carlos Guilherme (org.). Brasil em Perspectiva. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1969.

PRADO JR., Caio. Evolução política do Brasil e outros estudos. São Paulo: Editora Brasiliense, 1969.

PRIORE, Mary; VENANCIO, Renato. Uma Breve História do Brasil. São Paulo: 2010, Editora Planeta do Brasil.

SCHWARCZ, Lilia Moritz; STARLING, Heloísa Murgel. Brasil uma Biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

SODRÉ, Nelson Werneck. A História da Imprensa no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1966.

Sites

http://www.multirio.rj.gov.br/historia/modulo02/corte_rio.html. Acesso em 12/09/2016.

http://www.revista.ufpe.br/revistaclio/index.php/revista/article/viewFile/371/215. Acesso em 17/09/2016.

http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/polemica/article/view/6431/4857. Acesso em 17/09/2016.

http://www.liber.ufpe.br/pc2/get.jsp?id=4839&year=1493&page=387&query=1493&action=previous. Acesso em 19/09/2016.

https://ihgb.org.br/perfil/userprofile/FMTavares.html. Acesso em 20/09/2016.

http://www.seaerj.org.br/pdf/HistoriadaIluminacao.pdf. Acesso em 22/09/2016.

http://www.ppgh.ufba.br/wp-content/uploads/2013/12/As-Secas-na-Bahia-do-S%C3%A9culo-XIX.pdf. Acesso em 24/09/2016.

http://www.ojs.ufpi.br/index.php/contraponto/article/view/3773/2178. Acesso em 26/09/2016.

http://observatoriodaimprensa.com.br/marcha-do-tempo/o-patrono-da-imprensa-no-brasil/. Acesso em 26/09/2016.

http://cafehistoria.ning.com/profiles/blogs/hip-lito-jos-da-costa-e-o-correio-braziliense. Acesso em 27/09/2016.